Este texto aborda resumidamente conceitos essenciais da física aplicados à arquitetura e conforto ambiental. São explorados o movimento aparente do Sol, geometria solar, cartas solares, heliodons e iluminação natural. Discorre-se sobre ventilação natural por ventos e diferença térmica, com uso da mesa d’água. Aborda-se a transferência de calor (radiação, condução e convecção) e propriedades térmicas dos materiais conforme a NBR 15220. Trata do conforto térmico humano com base nos índices de Fanger e adaptativo (ASHRAE 55), da relação entre clima e arquitetura com uso de cartas bioclimáticas, além de acústica e seus elementos de controle.

Iluminação Natural

O movimento aparente do Sol no céu varia conforme a latitude e a época do ano, influenciando diretamente a incidência solar sobre superfícies construídas. Compreender esse movimento é essencial para o planejamento arquitetônico, especialmente no que se refere ao conforto térmico, iluminação natural e uso eficiente da energia solar. A geometria solar é o campo que estuda as relações entre a posição do Sol e os elementos do ambiente construído, sendo representada com frequência por cartas solares, que mostram a trajetória solar ao longo do dia e do ano em uma determinada latitude. O vídeo a seguir mostra como interpretar uma carta solar:

Para a visualização prática da incidência solar sobre maquetes físicas, utiliza-se o heliodon, um equipamento que simula o caminho do Sol no céu. Ele permite observar, em modelos reduzidos, como a luz solar incide em diferentes horários e estações do ano. O uso do heliodon é especialmente valioso em projetos de arquitetura e urbanismo, pois possibilita análises qualitativas da insolação e sombreamento de edificações e espaços urbanos. Existem diversos tipos de heliodon, desde versões manuais e mecânicas até modelos computadorizados e motorizados ou mesmo virtuais, cada um com diferentes níveis de precisão e complexidade. Alguns modelos simples mas completos podem ser vistos nesse perfil.

A iluminação natural é a utilização da luz do sol e da abóbada celeste como fonte principal de iluminação dos ambientes internos. Seu uso adequado contribui para o conforto visual, bem-estar dos ocupantes e redução do consumo de energia elétrica. Projetar com luz natural exige conhecimento sobre as características da luz solar, os tipos de céu e as diversas formas de entrada de luz nos espaços arquitetônicos.

Existem duas principais fontes de luz natural: Sol (luz direta) e Céu (luz difusa). A luz solar direta age como uma fonte pontual de luz com alta intensidade e direção bem definida, produzindo sombras marcadas e podendo gerar ofuscamento e ganho térmico excessivo se não for devidamente controlada. Já a abóbada celeste funciona como uma fonte extensa de luz difusa, especialmente importante em dias nublados ou em locais onde a luz direta é bloqueada. A distribuição da luz depende do tipo de céu: claro (predominância de luz solar direta e grande contraste entre áreas iluminadas e sombreadas), parcialmente nublado (combinação de luz direta e difusa) e encoberto (luz difusa uniforme, ideal para iluminação homogênea).

A forma como a luz natural entra nos ambientes internos depende do posicionamento e tipo das aberturas. As três estratégias principais são:

- Iluminação unilateral – luz entra por aberturas localizadas em apenas uma parede do ambiente. Tem construção mais simples e controle mais fácil da luz, porém gera distribuição desigual da luz, com áreas distantes da abertura mais escuras.

- Iluminação bilateral – luz entra por duas faces opostas ou adjacentes do ambiente. Apresenta melhor distribuição da luz, redução de contrastes e menor profundidade de sombra, mas pode aumentar o risco de ofuscamento se mal controlada.

- Iluminação zenital – luz entra por aberturas no plano da cobertura (claraboias, sheds, lanternins). Tem alta eficiência em iluminação difusa, penetração profunda da luz e independência da orientação solar, mas apresenta necessidade de controle rigoroso de calor e ofuscamento, além de maior complexidade construtiva.

A tipologia de aberturas abrange modelos como:

- Janelas verticais – comuns em iluminação unilateral e bilateral; sua eficiência depende da altura, largura e posição.

- Claraboias – aberturas horizontais no teto, favorecem entrada de luz zenital difusa.

- Sheds – aberturas inclinadas voltadas geralmente para o sul (no hemisfério sul), para captar luz difusa e evitar radiação direta.

- Lanternins – estruturas elevadas com aberturas em ambos os lados ou no topo, comuns em galpões e espaços industriais.

- Cúpulas e domos – proporcionam maior alcance de iluminação, mas geram altas cargas térmicas, sendo mais adequados a espaços amplos e de curta permanência.

- Átrios – aberturas centrais zenitais indicadas para edifícios altos, pois oferecem boa iluminação sem excessivo ganho térmico.

- Tubos solares – conduzem luz por reflexão em locais onde claraboias não são viáveis, sendo versáteis e eficazes para usos industriais, comerciais e residenciais.

Para garantir conforto visual e térmico, o uso de luz natural deve ser acompanhado por elementos de controle:

- Brises e sombreamentos externos – controlam a entrada da radiação solar direta e reduzem o ganho térmico.

- Persianas, cortinas e películas – atuam no interior, modulando a luz e garantindo privacidade.

- Refletores e prateleiras de luz (light shelves) – refletem a luz para o teto e distribuem de forma mais uniforme.

- Vidros especiais – com controle de transmitância luminosa e térmica (ex: vidros de baixa emissividade, fotocromáticos).

A iluminação natural bem planejada valoriza a arquitetura, melhora o desempenho ambiental das edificações e favorece o conforto visual e psicológico dos ocupantes. Ao conhecer as fontes de luz, estratégias de entrada e os elementos de controle disponíveis, é possível integrar a luz natural de forma eficiente, funcional e estética ao projeto arquitetônico.

Ventilação Natural

A ventilação natural é um recurso fundamental no projeto arquitetônico bioclimático, pois permite promover o conforto térmico e a renovação do ar interior sem o uso de sistemas mecânicos. Existem dois principais mecanismos físicos que impulsionam a ventilação natural: a ação dos ventos e a diferença de temperatura (ou efeito chaminé).

A ventilação por ação dos ventos (pressão dinâmica) ocorre quando o vento incide sobre uma edificação, gerando zonas de alta e baixa pressão ao redor dela. O ar tende a entrar por aberturas voltadas para a direção do vento (pressão positiva) e sair por aberturas opostas (pressão negativa), promovendo a renovação do ar interno. A eficiência desse mecanismo depende da orientação da edificação, da forma arquitetônica e da posição/tamanho das aberturas.

A ventilação por diferença de temperatura (convecção natural ou efeito chaminé) ocorre devido à diferença de densidade do ar em temperaturas distintas: o ar quente sobe e o ar frio desce. Esse movimento cria um fluxo vertical que pode ser aproveitado no interior das edificações para forçar a saída do ar aquecido pela parte superior e a entrada de ar mais fresco por aberturas inferiores. Esse mecanismo é eficaz especialmente em regiões quentes ou em edificações com grandes alturas internas, como átrios e sheds.

Para o estudo e a visualização desses fluxos em modelos físicos reduzidos, especialmente em contexto acadêmico e experimental, utiliza-se a mesa d’água. A mesa d’água é um dispositivo que simula o comportamento dos fluxos de ar utilizando água, já que a água se comporta de maneira similar ao ar em termos de dinâmica de fluidos em escalas reduzidas. Nessa mesa, um modelo da edificação é imerso em um tanque transparente com água, e corantes ou partículas são injetados para representar o movimento do ar.

Para simulação do vento, correntes de água são geradas lateralmente para representar a ação do vento, permitindo observar como o “ar” se desloca ao redor e dentro do modelo. Para simular a convecção térmica, utiliza-se água aquecida ou colorida para representar o ar quente que sobe, revelando o efeito da ventilação por diferença de temperatura. O vídeo a seguir mostra um exemplo de mesa d’água:

Transferência de Calor e Propriedades Termofísicas de Materiais

O comportamento térmico das edificações é determinado pelos mecanismos de transferência de calor entre o ambiente externo e interno: condução, convecção e radiação. A condução ocorre em materiais sólidos, como paredes e coberturas, e depende da condutividade térmica do material. A convecção envolve a troca de calor entre superfícies e o ar, podendo ser natural (por diferença de temperatura) ou forçada (com auxílio de ventiladores, por exemplo), e está associada ao movimento do fluido (ar quente em contato com uma parede é aquecido, sobe e é substituído por ar mais frio). Já a radiação se dá pela emissão de ondas eletromagnéticas, sem necessidade de contato, sendo relevante em superfícies expostas ao sol.

Para entender o desempenho térmico de materiais e sistemas construtivos (transparentes como vidros ou opacos como paredes), é essencial conhecer suas propriedades termofísicas:

- Condutividade térmica (λ) – mede a capacidade de um material de conduzir calor. Unidades: W/m·K. Materiais com baixa condutividade (como lã de vidro, EPS, madeira) são bons isolantes.

- Calor específico (c) – quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa (1 kg) do material em 1°C. Unidades: J/kg·K. Importante para entender o comportamento térmico em situações transitórias (ex: variações de temperatura ao longo do dia).

- Capacidade térmica (C) – é o produto da massa pelo calor específico. Mede quanto calor um elemento consegue armazenar. Elementos com alta capacidade térmica (como concreto ou alvenaria) atuam como “amortecedores térmicos”.

- Resistência térmica (R) – inversa da condutividade, mede a resistência de um elemento à passagem de calor por condução. Unidades: m²·K/W. Quanto maior a resistência térmica, melhor o isolamento.

- Transmitância térmica (U) – mede a taxa de perda ou ganho de calor através de um sistema construtivo (parede, cobertura, janela), considerando condução, convecção e radiação. Unidades: W/m²·K. Quanto menor o valor de U, melhor o desempenho térmico pois menos calor passa através do material.

- Absortância (α) – fração da radiação solar absorvida por uma superfície. Valores variam de 0 (nenhuma absorção) a 1 (absorção total). Superfícies escuras têm alta absortância e esquentam mais.

- Refletância (ρ) – fração da radiação refletida pela superfície. Superfícies claras e metálicas têm alta refletância.

- Emissividade (ε) – propriedade que indica o quanto um material consegue emitir energia térmica em comparação com um corpo negro ideal (que tem emissividade igual a 1). Materiais com alta emissividade (ex: telhas de cerâmica) irradiam calor mais rapidamente absorvido anteriormente.

- Fator solar (g) – no caso de vidros, representa a fração da radiação solar total que atravessa o vidro e aquece o ambiente. Quanto menor o g, menor a entrada de calor solar.

- Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) – semelhante ao fator solar, muito utilizado em normas e especificações técnicas. Mede o quanto de energia solar penetra por envidraçados. Baixos valores indicam vidros mais eficientes no bloqueio do calor solar.

Conforto Térmico Humano

O conforto térmico refere-se à sensação subjetiva de bem-estar térmico que uma pessoa experimenta em determinado ambiente. A condição de conforto é atingida quando o corpo humano consegue manter o equilíbrio entre a produção interna de calor e a troca de calor com o ambiente, sem esforço termorregulador significativo (como suar ou tremer).

O conforto térmico é influenciado por um conjunto de variáveis ambientais e individuais:

- Temperatura do ar – afeta diretamente a troca de calor por condução e convecção.

- Temperatura radiante média – média ponderada das temperaturas das superfícies que cercam o indivíduo, influenciando a troca por radiação térmica.

- Velocidade do ar – afeta a dissipação de calor corporal por convecção e evaporação.

- Umidade relativa do ar – interfere na evaporação do suor e, portanto, na capacidade de resfriamento do corpo.

- Atividade metabólica (met) – quantidade de calor gerado pelo corpo em função do esforço físico.

- Resistência térmica da roupa (clo) – capacidade das vestimentas de isolar o corpo do ambiente, influenciando a perda de calor.

Dentre os índices clássicos de conforto térmico está o Índice de Fanger (PMV/PPD). Proposto por P.O. Fanger na década de 1970, é um dos modelos mais utilizados em normas internacionais. Baseia-se em condições laboratoriais e pressupõe que as pessoas estejam em ambientes controlados, com atividade e vestimenta conhecidas.

- PMV (Predicted Mean Vote): valor numérico que indica a sensação térmica média de um grupo de pessoas numa escala de -3 (muito frio) a +3 (muito quente). O valor 0 representa conforto térmico neutro.

- PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied): indica a porcentagem prevista de pessoas insatisfeitas com o ambiente, mesmo quando o PMV é ideal. O mínimo possível de insatisfação é cerca de 5%, o que reflete a natureza subjetiva do conforto.

Diferente do modelo de Fanger, o modelo adaptativo leva em consideração que as pessoas se adaptam psicologicamente e fisiologicamente ao clima em que vivem. Ele é baseado em estudos de campo e é mais adequado para ambientes naturalmente ventilados. Nesse modelo, o conforto térmico aceitável está relacionado à temperatura média externa recente. Ou seja, os limites de conforto se ajustam conforme o clima local e as expectativas dos ocupantes.

Norma ASHRAE 55 (Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy), publicada pela American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, estabelece critérios para garantir conforto térmico em ambientes internos. Ela contempla:

- O modelo de Fanger (PMV/PPD) para ambientes climatizados.

- O modelo adaptativo para ambientes naturalmente ventilados.

- Faixas aceitáveis para temperatura, umidade, velocidade do ar e vestimentas.

- Requisitos de medição e validação do conforto em edificações.

A norma reconhece que não existe uma condição universal de conforto, e por isso permite diferentes abordagens, dependendo do tipo de ocupação, do clima e do sistema de ventilação.

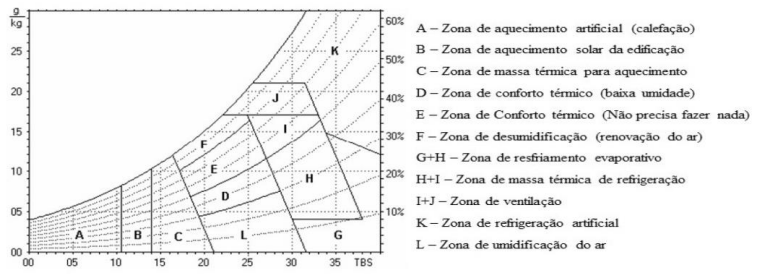

Uma carta bioclimática é uma ferramenta gráfica que relaciona as condições climáticas de uma região com estratégias arquitetônicas. Ela plota o clima externo em um gráfico, indicando a zona de conforto e os elementos climáticos. Dentre as mais comuns, estão as cartas de Olgyay (1963) e a de Givoni (1969). O vídeo a seguir mostra como visualizar a carta psicrométrica ou carta bioclimática de qualquer lugar do mundo online:

Sobre ela, é definida a zona de conforto e as demais zonas para as quais são propostas estratégias construtivas para adequar à arquitetura ao clima. Veja um exemplo na figura a seguir:

Para o Brasil, a NBR 15.220-3 adota uma carta bioclimática adaptada a partir da sugerida por Givoni. O território foi dividido em oito zonas bioclimáticas, com base na análise de dados climáticos entre 1931 e 1990 na interação dos seguintes fatores climáticos: radiação solar (latitude), pressão atmosférica (altitude), temperatura do ar, umidade relativa do ar. Para cada uma dessas zonas, são feitas recomendações técnico-construtivas que otimizam o desempenho térmico das edificações através de sua melhor adequação climática e são indicadas diretrizes construtivas que tratam de estratégias de projeto térmico; orientações sobre as aberturas em relação ao seu tamanho e sombreamento necessário; as vedações externas; entre outros aspectos.

- Zona 1, refere-se a climas mais frios (latitude e altitude), com invernos mais acentuados e maior necessidade de aquecimento nesse período.

- Zonas 2 e 3, consideram diferenças acentuadas entre verão e inverno.

- Zonas 4, 5 e 6, demandam estratégias diferentes para enfrentamento do verão e do inverno, porém pouco acentuadas. Na zona 4, ainda se considera importante o aquecimento solar passivo (natural, sem artifícios) da edificação para inverno, enquanto nas zonas 5 e 6 não é mais recomendada esta estratégia.

- Zonas 7 e 8, representadas pelo Nordeste e Norte do País, apresentam necessidade de estratégias somente para o calor ao longo do ano todo.

ABNT NBR 15220

A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma entidade privada e sem fins lucrativos, responsável por elaborar e publicar normas técnicas no Brasil. Fundada em 1940, ela atua como o órgão oficial de normalização do país, representando o Brasil em organizações internacionais como a ISO (Organização Internacional de Normalização) e a IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional).

As normas da ABNT são documentos técnicos que estabelecem regras, diretrizes, características ou métodos para garantir a qualidade, segurança, funcionalidade e padronização de produtos, serviços e processos. Elas são elaboradas por comitês técnicos formados por especialistas de diferentes setores (indústria, governo, universidades, profissionais).

A ABNT NBR 15.220 trata do desempenho térmico de edificações e tem 5 partes:

- NBR 15.220-1: Definições, símbolos e unidades.

- NBR 15.220-2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações.

- NBR 15.220-3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social.

- NBR 15.220-4: Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente protegida.

- NBR 15.220-5: Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método fluximétrico.

Acústica Arquitetônica

A acústica arquitetônica trata da propagação, controle e qualidade do som nos espaços construídos. Compreender os fenômenos físicos das ondas sonoras e os mecanismos de absorção, reverberação e isolamento é essencial para projetar ambientes confortáveis tanto do ponto de vista funcional quanto sensorial.

O som é uma onda mecânica longitudinal que se propaga em meios materiais, como o ar, a água ou sólidos. Ele é gerado por vibrações e percebido pelo ouvido humano como uma sensação auditiva. Sua frequência (número de vibrações por segundo) determina a altura do som. Sons graves têm baixa frequência; sons agudos, alta frequência. A faixa de audição humana varia aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz.

O comprimento de onda (λ, distância entre dois pontos equivalentes da onda) está relacionado à frequência e à velocidade de propagação pela fórmula: 𝜆 = 𝑣/𝑓, onde 𝑣 é a velocidade do som e 𝑓, a frequência. A velocidade do som no ar, a uma temperatura de 20 °C, é cerca de 343 m/s, mas varia com o meio e a temperatura.

O espectro sonoro representa a distribuição das intensidades sonoras em diferentes faixas de frequência. Permite identificar quais componentes (graves, médios, agudos) predominam em determinado som. O nível de intensidade sonora é a medida da pressão sonora percebida, expressa em decibéis (dB) e possui escala logarítmica: um aumento de 10 dB representa aproximadamente o dobro da percepção sonora. Veja mais sobre ondas sonoras no post sobre Psicoacústica.

O som interage com os materiais e as formas dos espaços, podendo ser refletido, absorvido, transmitido ou difratado. Quando uma onda sonora incide sobre uma superfície, parte dela é absorvida e parte é refletida. A absorção sonora depende do tipo de material, da sua porosidade, espessura e também da frequência do som. Materiais porosos (ex: lã de vidro, espuma acústica, carpetes) absorvem bem sons médios e agudos, enquanto que materiais densos (ex: concreto, vidro) refletem a maior parte do som. A absorção é quantificada pelo coeficiente de absorção sonora (α), que varia de 0 (reflexão total) a 1 (absorção total).

Tempo de reverberação (TR) é o tempo necessário para o som decair em 60 decibéis após a fonte sonora ser interrompida. Ambientes com muito tempo de reverberação apresentam eco e inteligibilidade ruim, enquanto ambientes com pouco tempo de reverberação podem parecer “secos” ou abafados.

A fórmula clássica de Sabine para estimar o tempo de reverberação é: TR = 0,16V/A, onde V é o volume do ambiente (em m³) e A é a área equivalente de absorção sonora (em m².sabine). O tempo ideal de reverberação depende do uso do espaço. Para uma sala de aula é de ~0,6 s, para auditórios é de ~1,0 a 1,5 s e estúdios de gravação, ~0,3 s.

Diferente da absorção, que controla o som dentro de um ambiente, o isolamento sonoro impede a transmissão do som entre ambientes. É determinado por:

- Massa dos elementos construtivos (quanto mais pesado, melhor o isolamento)

- Desacoplamento (camadas independentes com câmaras de ar)

- Vedação de frestas (importante para frequências altas)

O desempenho é medido em decibéis de redução sonora (Rw ou STC) — quanto maior o valor, melhor o isolamento.

Referências

ADIANE BORGES, D. .; PANAZZOLO SARMENTO, A.; BERNARDES DE CARVALHO, G. . Projeto arquitetônico para a cidade de Catalão/GO: diretrizes para a zona bioclimática 6 . REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil, Goiânia, v. 14, n. 1, 2017. DOI: 10.5216/reec.v14i1.46976. Disponível em: https://revistas.ufg.br/reec/article/view/46976. Acesso em: 8 abr. 2025.