Um reator nuclear é um dispositivo que controla reações de fissão nuclear em cadeia para gerar calor, que é usado para produzir energia elétrica ou para pesquisa. O Brasil tem 6 reatores nucleares em operação: IEA-R1 (IPEN/SP), IPEN/MB-01 (IPEN/SP), IPR-R1 (CDTN/MG), Argonauta (IEN/RJ), Angra 1 e Angra 2 (Eletronuclear/RJ), estas compondo a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). Desses, os de Angra são do tipo Reator de Água Pressurizada (PWR, Pressurized Water Reactor), que funciona utilizando água sob alta pressão para gerar energia elétrica a partir da energia liberada na fissão nuclear.

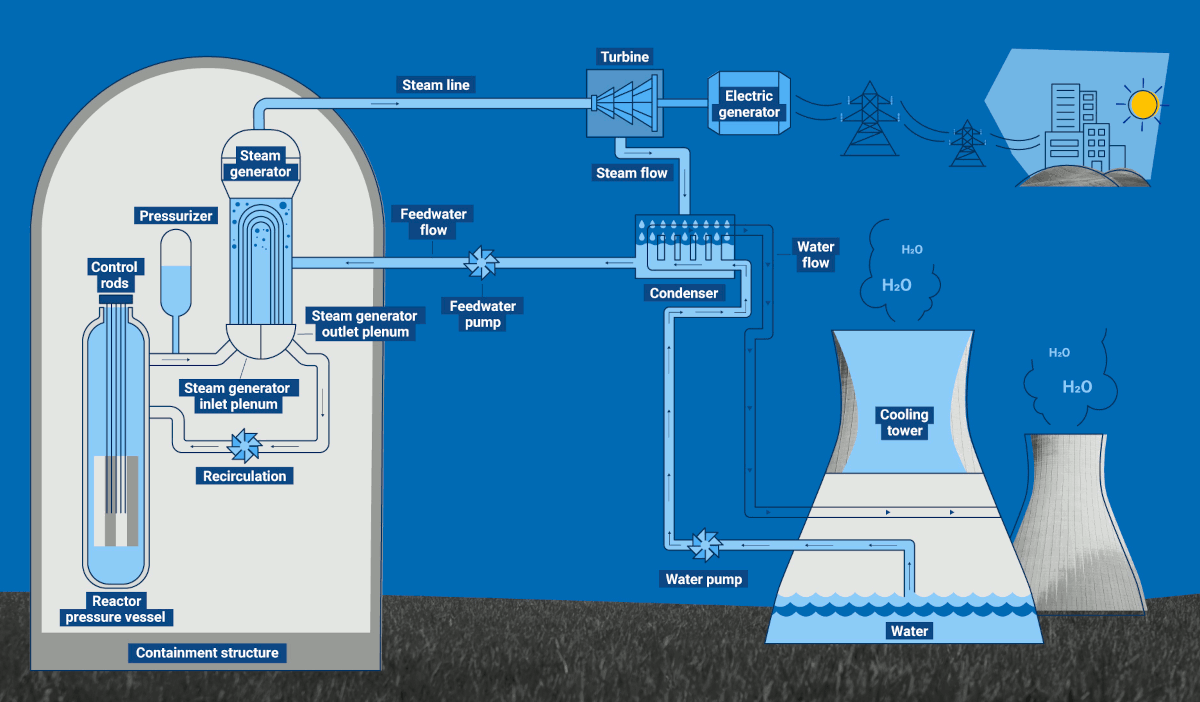

A figura acima apresenta um esquema simplificado do funcionamento de um reator nuclear do tipo PWR, destacando seus três circuitos principais: o circuito primário, que transporta o calor gerado pela fissão nuclear no reator até o gerador de vapor; o circuito secundário, responsável por utilizar esse calor para produzir vapor que aciona as turbinas; e o circuito de resfriamento externo, que remove o calor residual por meio de trocadores e torres de resfriamento. O papel de cada componente e o percurso da energia até sua conversão em eletricidade é detalhado a seguir:

- Reator nuclear (Reactor pressure vessel): Contém os elementos combustíveis (geralmente dióxido de urânio enriquecido, UO₂), onde ocorre a fissão nuclear, liberando grande quantidade de calor e nêutrons. As barras de controle (Control rods), feitas de materiais como cádmio ou boro, são inseridas ou retiradas para absorver nêutrons e controlar a reação em cadeia.

- Circuito primário (Primary loop): A água circula sob alta pressão (cerca de 150 atm) para impedir que ferva mesmo em temperaturas acima de 300 °C. Ela atua como refrigerante e moderador, removendo calor do núcleo e reduzindo a velocidade dos nêutrons. Essa água passa pelo pleno de entrada do gerador de vapor (Steam generator inlet plenum) e retorna pelo pleno de saída (Steam generator outlet plenum).

- Pressurizador (Pressurizer): Mantém a pressão constante no circuito primário, usando aquecedores elétricos e válvulas de alívio para ajustes de pressão e evitar a ebulição da água.

- Gerador de vapor (Steam generator): Funciona como um trocador de calor, onde a água do circuito primário transfere calor para a água do circuito secundário sem contato direto entre os fluidos.

- Circuito secundário (Secondary loop): A água neste circuito, sob pressão mais baixa, se transforma em vapor ao receber calor do circuito primário, sendo direcionada para a turbina.

- Turbina (Turbine): O vapor de alta pressão gira as pás da turbina, convertendo energia térmica em energia mecânica (rotação do eixo).

- Gerador elétrico (Electric generator): Acoplado à turbina, converte a energia mecânica em energia elétrica, fornecida ao sistema elétrico.

- Condensador (Condenser): Resfria o vapor após a turbina, condensando-o de volta em água líquida usando o circuito externo de resfriamento.

- Circuito de resfriamento externo (Cooling water loop): Utiliza água de serviço (de rios, lagos ou mar) para remover o calor do condensador, sem contato direto com o vapor do circuito secundário.

- Torre de resfriamento (Cooling tower): Dissipa o calor para a atmosfera. Parte da água evapora e o restante é recirculado com auxílio de uma bomba de água (Water pump).

- Bomba de alimentação (Feedwater pump): Bombeia a água condensada de volta ao gerador de vapor, reiniciando o ciclo do circuito secundário.

Esse projeto é considerado seguro e eficiente, sendo o tipo de reator mais usado no mundo — presente em cerca de 65% das usinas nucleares comerciais. Sua segurança se deve principalmente à separação entre o circuito primário (que contém material radioativo) e o secundário (onde o vapor é gerado), evitando contaminação. Além disso, outros elementos compõem o sistema de segurança da usina. O texto a seguir tem como objetivo explicar a atuação do sistema de proteção de um reator nuclear à água pressurizada, incluindo os critérios gerais de projeto, a lógica de atuação e os sinais de atuação em sistemas e componentes da instalação nuclear.

Segurança nuclear

Segurança nuclear é a obtenção de condições adequadas de funcionamento, prevenção de acidentes e mitigação das consequências dos acidentes, resultando na proteção de indivíduos ocupacionalmente expostos (trabalhadores), do público e do meio ambiente contra os riscos de radiação indevida (CNEN, 2021a). A segurança nuclear é orientada por princípios amplamente reconhecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, International Atomic Energy Agency), como responsabilidade institucional, limitação de riscos e otimização da proteção (IAEA, 2006). Esses princípios se concretizam por meio da defesa em profundidade, que estrutura a lógica de atuação dos sistemas de proteção do reator em cinco níveis consecutivos. Em cada um desses níveis, diferentes sistemas e medidas atuam para conter ou mitigar falhas, conforme também exemplificado pelas quatro defesas em ELETRONUCLEAR (2025b) – empresa brasileira de economia mista, responsável por toda a produção de energia elétrica nuclear do Brasil.

1º Nível: Prevenção do desvio da operação normal

Medidas destinadas a evitar falhas ou desvios da operação planejada, garantindo que o reator funcione conforme o esperado desde o início até com riscos externos, como terremotos ou queda de aeronaves. Isso envolve a aplicação de critérios rigorosos de projeto, com margens de segurança adequadas, seleção criteriosa de materiais, e controle de qualidade em todas as etapas — da fabricação e montagem ao comissionamento e operação. Também inclui testes de integridade dos componentes, facilitação de manutenções futuras por meio de engenharia adequada e o uso sistemático da experiência operacional acumulada para retroalimentar melhorias no projeto. O treinamento inicial dos operadores faz parte desse esforço, assegurando que a usina seja operada dentro dos parâmetros esperados desde o início.

2º Nível: Controle da operação normal

Tem como objetivo detectar e corrigir desvios da operação normal antes que eles evoluam para condições anormais ou acidentes. Esse controle é realizado por meio de sistemas automáticos de controle e limitação, procedimentos operacionais padronizados e uma interação segura entre operadores e sistemas da usina. São adotados protocolos para diversas áreas operacionais, programas de testes periódicos, avaliações internas e externas e ações corretivas — tanto manuais quanto automáticas — capazes de restaurar rapidamente a condição normal de operação. Também são realizados o monitoramento contínuo de variáveis críticas e a manutenção preventiva de sistemas, a fim de assegurar a confiabilidade da operação.

3º Nível: Controle de acidentes de base de projeto

Trata do controle dos chamados acidentes de base de projeto: eventos previsíveis como falhas de componentes, pequenas quebras de tubo ou desligamentos de emergência. Nele, o sistema de proteção do reator atua automaticamente, inserindo as barras de controle (SCRAM), aliviando a pressão do pressurizador e do circuito primário por meio de válvulas de segurança, e acionando o ECCS para injeção de fluido refrigerante de emergência. Além disso, as barreiras físicas — desde a matriz de combustível e o revestimento das varetas até o contorno do circuito primário e o invólucro de contenção — garantem que qualquer material radioativo permaneça confinado, mesmo em condições de falha.

4º Nível: Gerenciamento de acidentes além da base de projeto

Dedica-se ao gerenciamento de acidentes severos, além da base de projeto; situações em que falhas múltiplas comprometem a eficácia dos sistemas de proteção convencionais. Nesses cenários, são implementadas estratégias específicas de mitigação, conhecidas como diretrizes para o gerenciamento de acidentes severos (SAMG), que visam preservar a integridade da contenção e retardar a progressão do dano ao núcleo. Medidas como a injeção de soluções contendo boro, remoção de gases combustíveis como o hidrogênio e o uso de sistemas auxiliares para resfriamento do núcleo são acionadas de forma manual ou automática. O foco desse nível é impedir a liberação significativa de material radioativo para o ambiente, mesmo em condições de falha extensa dos sistemas projetados.

5º Nível: Resposta a emergências fora do local

O quinto nível da defesa em profundidade trata da resposta a emergências externas à instalação, nos casos em que há liberação real ou potencial de material radioativo para o ambiente. Ele compreende a implementação de planos de emergência e evacuação, a articulação com autoridades públicas em diferentes níveis, a comunicação clara com a população e a realização periódica de simulações e treinamentos para garantir a prontidão dos envolvidos. O objetivo é proteger o público e o meio ambiente, minimizando os impactos radiológicos mesmo em cenários extremos.

Mecanismos institucionais e regulatórios permanentes sustentam todos os níveis. No Brasil, eles são encontrados basicamente nas normas da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), especialmente as do Grupo 1 – Instalações Nucleares. Dentre as normas listadas, as mais diretamente relacionadas aos sistemas de proteção de reatores PWR, critérios de projeto e prevenção de acidentes são:

- NE 1.04 – Licenciamento de Instalações Nucleares: Define requisitos para aprovação de projetos, incluindo sistemas de proteção.

- NN 1.05 – Programa de Gerenciamento de Acidentes Severos em Usinas Nucleoelétricas: Aborda planos para mitigar falhas nos sistemas de proteção e prevenir danos ao núcleo.

- NN 1.16 – Garantia da Qualidade para a Segurança de Usinas Nucleoelétricas: Assegura que os sistemas de proteção atendam a padrões de confiabilidade.

- NE 1.19 – Qualificação de Programas de Cálculo para Análise de Acidentes de Perda de Refrigerante em Reatores a Água Pressurizada: Específica para PWR, trata de simulações de acidentes (como LOCA) que exigem atuação dos sistemas de proteção.

- NE 1.20 – Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência do Núcleo (ECCS) em Reatores a Água Leve: Define critérios para sistemas de segurança que previnem o derretimento do núcleo.

- NE-1.21 – Manutenção das Usinas Nucleoelétricas: cobrem desde o comissionamento das instalações até os procedimentos, modificações de projeto, proteção radiológica, garantia de qualidade e manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança das usinas.

- NE 1.26 – Segurança na Operação de Usinas Nucleoelétricas: Inclui requisitos operacionais que envolvem a atuação dos sistemas de proteção.

A IAEA (International Atomic Energy Agency) publica padrões globais adotados como referência pela CNEN e outras agências. Dentre as normais mais alinhadas à atuação do sistema de proteção de um PWR estão:

- SSR-2/1 (Safety of Nuclear Power Plants: Design): Princípios como defesa em profundidade, redundância e diversificação de sistemas.

- SSR-2/2 (Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation): Requisitos para testes de sistemas de proteção antes da operação.

- SSG-39 (Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants): Critérios para sistemas de monitoramento e atuação automática (ex.: SCRAM).

- SSG-34 (Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants): Diretrizes para ECCS, contenção e sistemas de alívio de pressão.

Além dessas, importante citar a regulamentação da NRC (Nuclear Regulatory Commission – EUA), que é frequentemente usada como modelo técnico. Dentre elas, estão a 10 CFR Part 50 (Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities), 10 CFR Part 52 (Licenses, Certifications, and Approvals for Nuclear Power Plants), Regulatory Guide 1.70 (Design Criteria for Reactor Protection Systems) e Regulatory Guide 1.89 (Emergency Core Cooling Systems).

Critérios Gerais de Projeto

Os critérios de projeto de um PWR visam garantir a segurança operacional em todas as condições, protegendo o núcleo, os trabalhadores, o público e o meio ambiente. Essa segurança é baseada em uma filosofia de múltiplas barreiras e sistemas redundantes e independentes, que atuam de forma preventiva, corretiva e mitigadora contra qualquer situação anormal. Por exemplo, os circuitos primário e secundário são fisicamente separados, evitando a contaminação do sistema de geração de energia em caso de falha no circuito radioativo. Quanto à redundância, um exemplo são as múltiplas bombas de resfriamento que atuam em paralelo no circuito primário, garantindo a circulação do refrigerante mesmo se uma delas falhar.

O próprio projeto do reator incorpora características de autorregulação, nas quais o aumento da temperatura leva naturalmente à redução da potência, funcionando como um “freio” físico contra elevações abruptas. Além disso, as barreiras físicas são organizadas em camadas sequenciais para conter materiais radioativos, mesmo em situações de falha.

As principais barreiras físicas passivas previstas no projeto incluem:

- Matriz do combustível (fuel matrix) – As pastilhas de dióxido de urânio (UO₂) retêm a maior parte dos produtos de fissão dentro da própria estrutura cristalina, resistente à corrosão e ao calor.

- Revestimento metálico (cladding) – Feito com ligas de zircônio, envolve as pastilhas de combustível e impede a liberação de produtos radioativos para o fluido refrigerante primário.

- Limite do circuito primário pressurizado – Estrutura estanque e resistente à pressão e à temperatura, que abriga o núcleo e o sistema primário de resfriamento.

- Estrutura de contenção (containment) – Conjunto formado por uma casca metálica e um edifício de concreto armado, projetado para resistir a eventos externos severos, como terremotos ou explosões.

Esses elementos são concebidos desde a etapa de projeto como camadas de proteção passiva, complementadas pelos sistemas de segurança ativos, que serão detalhados a seguir.

Lógica de Atuação do Sistema de Proteção

A lógica de atuação dos sistemas de proteção em uma usina PWR baseia-se na vigilância contínua de parâmetros críticos do reator, que sinalizam quaisquer desvios do funcionamento seguro. Entre os principais sinais de entrada monitorados estão:

- Potência do reator (neutrônica): avaliada pelo fluxo de nêutrons no núcleo, indica a intensidade da reação de fissão e permite o controle da potência térmica gerada.

- Pressão, temperatura e vazão do circuito primário: asseguram que a água pressurizada permaneça em estado líquido, mantendo o resfriamento eficiente do núcleo e evitando a ebulição indesejada.

- Nível de água no gerador de vapor: fundamental para garantir a troca térmica adequada entre os circuitos primário e secundário, prevenindo falhas operacionais.

- Pressão na estrutura de contenção: qualquer elevação inesperada pode indicar falha em barreiras de segurança e requer resposta imediata.

Para responder a esses sinais, os sistemas de proteção seguem princípios como a redundância, a diversidade de equipamentos, a separação física de subsistemas e o fail-safe, assegurando que, mesmo diante de falhas internas ou externas, a planta reaja de forma segura. A automação é central nesse processo, permitindo respostas imediatas sem intervenção humana.

A lógica de disparo mais comum é do tipo “2 de 4”, na qual quatro canais independentes monitoram o mesmo parâmetro e, ao menos dois deles detectando anomalia, uma ação de proteção é automaticamente iniciada. Essa abordagem reduz tanto o risco de omissões (falhas em demanda) quanto de alarmes falsos (atuações espúrias).

Sinais de Atuação em Sistemas e Componentes

Os sinais de atuação em sistemas e componentes essenciais à segurança de um reator PWR são monitorados por diversos subsistemas especializados, projetados para preservar a integridade do reator e da instalação mesmo diante de condições anormais. Entre os principais sistemas envolvidos, destacam-se:

- Sistema de Proteção do Reator (RPS – Reactor Protection System): monitora continuamente parâmetros críticos, como potência, pressão, temperatura e nível do refrigerante, e realiza a parada automática do reator sempre que esses valores ultrapassam limites seguros. Esse desligamento inclui o SCRAM e a injeção de solução de ácido bórico através de um segundo sistema independente para interromper a reação.

- SCRAM (desligamento rápido do reator): deve interromper imediatamente a reação de fissão nuclear em situações de emergência. Ele é ativado automaticamente pelo RPS sempre que parâmetros críticos, como temperatura, pressão ou nível do refrigerante, ultrapassam limites operacionais seguros. Durante o SCRAM, as barras de controle (compostas por materiais fortemente absorvedores de nêutrons) são liberadas e caem rapidamente por gravidade ou por acionamento hidráulico no núcleo do reator, interrompendo a reação em cadeia. Esse processo é crucial para prevenir o aumento descontrolado da potência, proteger a integridade do combustível nuclear e garantir a segurança da instalação e do ambiente.

- Sistema de Resfriamento de Emergência do Núcleo (ECCS – Emergency Core Cooling System): responsável por remover o calor residual pós-desligamento e impedir o superaquecimento do núcleo, especialmente em cenários de perda de refrigerante (LOCA). O ECCS inclui subsistemas redundantes, como bombas de injeção de alta pressão, sistemas de baixa pressão e tanques de injeção por gravidade, garantindo o fornecimento de água e a integridade dos elementos combustíveis sob diferentes condições de falha.

- Sistema de Isolamento e Contenção Atmosférica: projetado para vedar o compartimento do reator em situações de acidente, impedindo a liberação de substâncias radioativas. Todas as penetrações da contenção possuem pelo menos duas válvulas de isolamento em série, assegurando sua estanqueidade. Paralelamente, o sistema de ventilação e filtragem mantém a qualidade do ar interno e limita a propagação de partículas e gases radioativos.

- Sistema de Alívio de Pressão (PORV – Pilot-Operated Relief Valve): atua automaticamente para liberar o excesso de pressão no circuito primário quando esta ultrapassa os limites operacionais, prevenindo falhas estruturais nos componentes pressurizados e contribuindo para a estabilidade térmica e mecânica do sistema.

- Sistema de Suprimento de Energia de Emergência: garante o funcionamento contínuo dos sistemas de segurança em caso de perda total de energia elétrica (externa e interna). Inclui geradores a diesel e bancos de baterias capazes de manter operacionais os sistemas essenciais, como o RPS, o ECCS, os sistemas de contenção e monitoramento, mesmo durante um station blackout.

Todos esses sistemas operam de forma integrada, com sinais provenientes de sensores distribuídos pela planta e lógica de votação (por exemplo, 2-de-4) que assegura atuações apenas quando realmente necessárias. A combinação de automação, redundância e diversidade confere alta confiabilidade às funções de proteção, sendo fundamental para a segurança das usinas nucleares.

Exemplos de acidentes

O exemplo a seguir serve para ilustrar como a sequência típica de ações de proteção é aplicada para controlar situações anormais:

1. Um aumento anormal de pressão no circuito primário é detectado. Imediatamente, ocorre o SCRAM, com a inserção rápida das barras de controle para desligar o reator. Em seguida, o sistema de resfriamento de emergência do núcleo (ECCS) é ativado para garantir a remoção do calor residual, evitando danos ao combustível. Finalmente, é realizado o isolamento da contenção para impedir a liberação de materiais radioativos no ambiente.

2. Uma ruptura ou vazamento no circuito primário causa queda abrupta de pressão – evento conhecido como Acidente de Perda de Refrigerante (LOCA – Loss of Coolant Accident). O sistema detecta essa anomalia e realiza o SCRAM automático, desligando a reação de fissão nuclear. Simultaneamente, o ECCS injeta água borada para resfriar o núcleo e manter sua integridade. Caso necessário, sistemas de resfriamento de backup são acionados para garantir o controle térmico contínuo e seguro do reator.

O reator da usina nuclear de Three Mile Island era do tipo Reator de Água Pressurizada (PWR), com potência nominal elétrica de cerca de 880 MW na unidade 2 (TMI-2). O acidente ocorrido em 28 de março de 1979 envolveu uma fusão parcial do núcleo da unidade 2, causada inicialmente por uma falha no sistema secundário que provocou a parada das bombas principais do circuito primário. Em seguida, uma válvula de alívio operada por piloto (PORV) ficou presa na posição aberta, resultando em perda significativa de água refrigerante do circuito primário. Os operadores da planta, despreparados para a situação, demoraram a reconhecer a gravidade do acidente caracterizado como perda de refrigerante (LOCA). A falta de informações claras, múltiplos alarmes confusos e falhas nos equipamentos de indicação agravaram a situação, culminando no superaquecimento e dano parcial ao núcleo do reator. Apesar da liberação de pequenas quantidades de material radioativo, o impacto ambiental e humano foi limitado.

A usina nuclear de Saint-Laurent-des-Eaux, na França, registrou dois acidentes nucleares classificados como nível 4 na escala INES envolvendo PWR, ocorridos em 1969 e 1980. No acidente de 1969, houve uma fusão parcial de urânio em um dos reatores, resultando em danos internos, mas sem vítimas fatais ou risco significativo para a população local. O reparo e descontaminação demoraram mais de um ano. Já em 1980, uma falha no sistema de resfriamento causou o derretimento de um canal de combustível, também sem liberação significativa de material radioativo nem registros de mortos ou feridos. Esse evento colocou a segurança da instalação sob teste, mas os sistemas de contenção e controle atuaram adequadamente.

O acidente nuclear de Chernobyl em 1986 ocorreu em um reator do tipo RBMK (Reaktor Bolshoy Moshchnosty Kanalnyy – Reator Canalizado de Alta Potência). A sequência envolveu um teste que levou a uma condição anormal crítica, seguida por tentativas de desligamento de emergência e falhas nos sistemas de proteção, culminando em perda de controle, aumento anormal de energia e explosões que causaram liberação massiva de materiais radioativos. Nesse caso, os sistemas automáticos foram desligados e barreiras falharam, o que agravou o acidente.

Outro acidente relevante foi o acidente de Fukushima Daiichi (2011), com um reator do tipo BWR (Boiling Water Reactor – Reator de Água Fervente). Após um terremoto e tsunami, houve perda do sistema de resfriamento, o que configurou uma situação parecida com uma perda de refrigerante (LOCA). Os sistemas de emergência foram acionados para injeção de água e controle de pressão, mas a falta de energia elétrica comprometeu a atuação completa das proteções, levando ao superaquecimento do núcleo e liberação de radiação. As medidas de isolamento da contenção foram empregadas para minimizar a liberação radioativa.

Conclusão

A segurança nuclear é sustentada por uma abordagem em camadas que combina princípios técnicos, sistemas de engenharia robustos e regulamentação rigorosa, conforme ilustrado pelos cinco níveis da defesa em profundidade. Cada nível atua de forma complementar, desde a prevenção de falhas até a mitigação de impactos em cenários extremos, reforçando a resiliência das usinas frente a eventos operacionais e acidentes. Os sistemas de proteção e os critérios de projeto não apenas garantem o funcionamento seguro do reator, mas também refletem décadas de aprendizado acumulado na indústria nuclear. Essa estrutura é constantemente atualizada com base em novas evidências científicas, avanços tecnológicos e diretrizes internacionais, mostrando que a segurança é, ao mesmo tempo, um ponto de partida e um compromisso contínuo em todas as etapas do ciclo nuclear.

Fontes

ALMEIDA, Alexandre Carmo de. Garantia da qualidade: análise da implantação de um sistema para a segurança de usinas nucleares: Quality assurance: analysis of the realization of a system for nuclear power plants safety. Brazilian Journal of Business, v. 5, n. 1, p. 2-18, jan. 2023. ISSN 2596-1934. DOI: 10.34140/bjbv5n1-001. Disponível em: http://dx.doi.org/10.34140/bjbv5n1-001. Acesso em: 22 jul. 2025.

CANALTECH. 10 principais acidentes nucleares da história – Saint-Laurent, França (1969 e 1980). Disponível em: https://canaltech.com.br/ciencia/10-principais-acidentes-nucleares-da-historia/. Acesso em: 23 jul. 2025.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Glossário do Setor Nuclear e Radiológico Brasileiro. Rio de Janeiro, Maio. CNEN 2021a.

CORRÊA, J. A.; CARDOSO JÚNIOR, F. A. Avaliação sistêmica de tolerância a falhas em sistemas de proteção de reatores nucleares. Revista Tecnologia em Sistemas de Energia, Curitiba, v. 32, n. 2, p. 57-70, 2025. Disponível em: https://revistas.utfpr.edu.br/rts/article/download/9780/7488. Acesso em: 23 jul. 2025.

EDUCAÇÃO PÚBLICA CECIERJ. Acidentes em usinas nucleares pelo mundo. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/13/36/acidentes-em-usinas-nucleares-pelo-mundo. Acesso em: 23 jul. 2025.

ELETROBRAS. Como funciona um reator nuclear do tipo PWR. Disponível em: https://www.eletrobras.com/pt/Paginas/como-funciona-reator-nuclear-pwr.aspx. Acesso em: 23 jul. 2025.

ELETRONUCLEAR. Critérios de segurança adotados para as usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Rio de Janeiro: Eletronuclear, 10 maio 2011. Disponível em: https://www.eletronuclear.gov.br/Quem-Somos/Governanca/Documents/Relat%C3%B3rios%20e%20Balan%C3%A7os/Relat%C3%B3rios%20de%20Seguran%C3%A7a/12052011RSFA.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

ELETRONUCLEAR. Defesa em Profundidade. Disponível em: https://www.eletronuclear.gov.br/Seguranca/Paginas/Defesa-em-Profundidade.aspx. Acesso em: 23 jul. 2025.

ELETRONUCLEAR. Segurança Nuclear. Disponível em: https://www.eletronuclear.gov.br/Seguranca/Paginas/Seguranca-Nuclear.aspx. Acesso em: 23 jul. 2025.

ENERGIA NUCLEAR. Acidente nuclear na usina de Saint-Laurent-des-Eaux, França. Disponível em: https://pt.energia-nuclear.net/acidentes-nucleares/acidente-nuclear-saint-laurent-des-eaux-franca. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBAMA. Energia Nuclear: princípios e usos. Disponível em: https://www.ibama.gov.br/energia-nuclear-principios-usos. Acesso em: 23 jul. 2025.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Defence in Depth. IAEA, 2022. Disponível em: <https://www.iaea.org/publications/15147/assessment-of-defence-in-depth-for-nuclear-power-plants>. Acesso em: 26 janeiro 2022.

MAURÍCIO, D. L. Avaliação da segurança em usinas nucleares: análise de riscos e sistemas de proteção. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia Nuclear) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: http://antigo.nuclear.ufrj.br/DScTeses/Mauricio/Tese.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

MONOPOLI, S. A. F. et al. Classificação de acidentes de uma usina nuclear do tipo PWR: análise e metodologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/17803/1/monopoli10027129.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

MUNDO EDUCAÇÃO. Reator de Água Pressurizada. Disponível em: https://www.mundoeducacao.uol.com.br/fisica/reator-de-agua-pressurizada.htm. Acesso em: 23 jul. 2025.

NUCLEAR STREET. Emergency Core Cooling Systems (ECCS): overview and operation. Disponível em: https://nuclearstreet.com/nuclear-power-plants/w/nuclear_power_plants/emergency-core-cooling-systems. Acesso em: 23 jul. 2025.

WIKIPÉDIA. Acidente de Three Mile Island. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_de_Three_Mile_Island. Acesso em: 23 jul. 2025.

WIKIPÉDIA. Lista de reatores nucleares brasileiros. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reatores_nucleares_brasileiros. Acesso em: 23 jul. 2025.